2025/02/14

「消滅する地方経済とコンクリート産業」 JOIS技術交流会 2025/04/12

地方の生コン工場に立ちはだかる現実は過酷だ。全国的にはピークの3分の1と言われているコンクリート生産量だが地方の現実はさらに深刻であり業界を挙げた集約化も間に合わない状況にあって逞しく地域と共に操業する生コン業の在り方を占う。

JOIS技術交流会4.12 in 伊豆の国

![]()

昨日(2025/02/13)JOIS有志らで開かれたJOIS4月12日技術交流会についてご紹介しますー。。

有志らによるJOIS実行委員会 in 加和太

来る4月12日に伊豆の国市(生コンポータル)をホストに開催されるJOIS技術交流会には加和太らが牽引するプラットフォーム On-site X とのコラボも協議された。 全国の地場ゼネコンと全国の生コン工場がつながることで「オワコン」「オコシコン」「イワモル」など規格外コンクリートの市場が広がるはずだ。

カーボンニュートラル/サーキュラーエコノミー/現場見学

三島駅新幹線口に実装されてあるCNコンクリート舗装は三島市公道にも採用されている。

サカナヤステイ外構に採用されたCNコンクリート。

地域イベントにも利用が進んでいるCNコンクリートは沼津河川国道事務所が所有し伊豆の国市が占有する敷地にも採用されています。

交流会の前後に各地をCNツーリズムとしてご覧いただけます。

Collaborated by crocht/school

Pump Man小澤辰矢さんともコラボすることもありなんだか200人くらい集まりそうな感じになってきたということで300人収容可能な施設を有する crochet/school コラボすることになりました。 消滅する地方経済にあって逞しく地域を盛り上げる(生コン屋さんの地域おこし!)実践をご覧いただくよう工夫されます。

当日は限界を迎え、消滅の危機にある地方としての伊豆半島 #世界一有名な半島 を舞台に大勢のコンクリート実務家の交流が生まれるはずです。

![]()

JOIS技術交流会プログラム(案)

2025/04/11

前夜祭)

1610 日経ホールから会場までバスのご利用がいただけます(定員54名)

1800 前夜祭 Lumber #ナマコンバレー (静岡県伊豆の国市長岡925)

※地域の飲食業態が多数出店を予定しています

2025/04/12

1100 伊豆中央コンクリート集合 (静岡県伊豆の国市長岡1407-34)

視察)

・残コンステーション

・CN骨材製造設備

・生コンプラント

ランチ)

・Lumber #ナマコンバレー

・crochet/school

セミナー)

「消滅する地方経済とコンクリート産業」

1330 私立JIC森女子高等学校「バカ女」決定戦 (JIC・森先生)

1350 基調講演(香川高専・林和彦先生)

1420 コンクリートディレクター協会

・設立主旨説明(大阪兵庫生コン工組・船尾サンコン)

・ナレッジシェア(加和太建設近藤剛)

・ゲストスピーチ「建設ディレクター」(よこぴ)

・リスキリングセミナー説明

-休憩 10分-

※1530からセミナー会場と屋外広場並行してセミナーと実演が始まります

セミナー)

1530 各種規格外コンクリート事例紹介

・オワコン/オコシコン

・カーボンニュートラル系コンクリート

・CLSM

・その他

実演)

1530 リモート生コン工場オペレーション実演(セイア/日工/JOIS)

1600 エコスルプラス(小澤辰矢)

1620 スケートランプ施工

懇親会)

・Lumber #ナマコンバレー

・「残コンさんいらっしゃい」(大阪兵庫・船尾サンコン/白石建設・オカモン/ゲスト)

2025/04/13

1100 Lumber周年祭「桜フェス」

・ピアノ連弾コンサート

・各種飲食店出店

・その他

「コンクリートをもっと身近に」

知られなければお役に立てないだから「伝える」情報発信がんばろうっ。

オワッコーン‼︎

![]()

![]()

![]()

作者・宮本充也

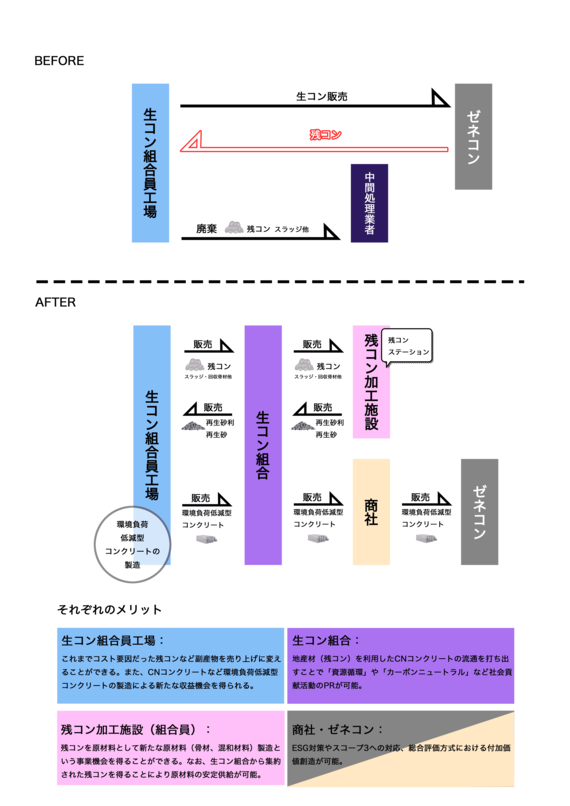

残コンステーションによる地域資源循環・脱炭素フロー

未利用資源「残コン」の高度利用を地域や組合単位で取り組むことで資源循環・脱炭素といった地域の課題を打破しつつ新たな付加価値(富)を創造する。地域や生コン組合主導の残コンステーションという提案。

Before:従来、建設現場で余剰となった生コンクリート(残コン)の大半は資源循環されることなく現地の中間処理業者らの手に委ねられあるいは最終処分場で埋め立て処分となっている。

After:一方、残コンステーションを実装した地域(生コン組合)では未利用資源として再定義され、廃棄されることなくフローチャートのように循環し、その過程で残コンやスラッジ水は「アルカリ刺激効果」を有し、CCU(Carbon Capture Utilization)材料としても脱炭素コンクリート(CNコンクリート)に貢献しうるマテリアルとして地域内で無限に循環し付加価値を生み出すことになる。