2025/02/12

知らぬ間に成長している地下空洞を対策する生コンCLSM

道路陥没とか沈下とかひとたび起きると騒ぎ出すけどそうならないために行われている努力や貢献こそクローズアップされ賞賛されるべきだと思う。そうなれば大事故は起きないはずだから。

みんなが知らないところで行われている貢献CLSM

![]()

本日は不要となった廃止管の充填工事の模様をご紹介しますぞっ。

穴ボコ(地下空洞)は埋めておこう

こちら、お馴染みとなった空洞充填現場のご紹介。 博多駅前道路陥没や八潮市の事故でも話題となっている充填工法には規格外コンクリートCLSM(Controlled Low-Strength Material)が用いられる。

CLSM(Controlled Low-Strength Material)

CLSMとは

CLSM(Controlled Low-Strength Material)は、主に土木工事や建設業で使用される特殊な材料です。主にセメント、骨材、水、添加剤から構成され、流動性がありながら圧縮強度が比較的低い特性を持っています。これにより、埋め戻し材や舗装下の支持層として利用されることが多いです。CLSMは施工が容易で、その流動性から複雑な形状にもフィットします。また、硬化後の強度が低いため、将来的に地下の構造物を撤去や修繕する際にも容易に作業ができる利点があります。環境にも配慮されており、リサイクル材を利用するケースも増えています。これらの特性から、CLSMは効率的で持続可能な建設資材として注目されています。

不要となった廃止管とか浄化槽(空洞)に流し込む

廃止管とは

廃止管とは、主に廃棄物の処理や廃水の排出に関連する管や設備のことを指します。これらは工場や発電所、下水処理施設などで使用され、不要な物質や有害物質を安全に排出する役割を果たしています。

廃止管は、環境保護や公衆衛生の観点から重要な設備であり、適切に設置・管理されることが求められます。腐食や詰まりといった問題が発生しないよう定期的な点検やメンテナンスが必要です。また、廃棄物の処分に関する法律や規制を遵守することも重要で、違反した場合には罰則が課せられることがあります。

廃止管はその設置場所や用途に応じてさまざまな種類があり、工事や整備の際には専門の知識を持った技術者による適切な判断が求められます。これにより、安定した廃棄物処理と環境保全が実現されます。

CLSMで陥没事故を未然に防ぐ

見えない地面下の空洞をこうしてしっかり充填しておけば水路(みずみち)の発生を助長し空洞が拡大することを防ぐ。各地の地方自治体や発注機関はこうした対策を市民の安心・安全のために行なっています。

事故が起きてから責任問題を騒ぎ立てるのではなく、そうならないための努力にきちんと光を当てることも大切です。

![]()

CLSM(イワモル)はJOISから!

| イワモル配合 | BFS | W | RG S | AD | air | 合計 | |

| 容量 | ℓ | 17 | 250 | 733 | - | - | 1000 |

| 質量 | kg | 50 | 250 | 1488 | - | - | 1788 |

JOISではそんなCLSMなど規格外(Japan Out-Industrial Standard)コンクリートの研究・開発・実装・共有が生まれています。

「コンクリートをもっと身近に」

知られる努力「伝える」がコンクリートには最も大切なのかもしれないねっ。

オワッコーン‼︎

![]()

![]()

![]()

作者・宮本充也

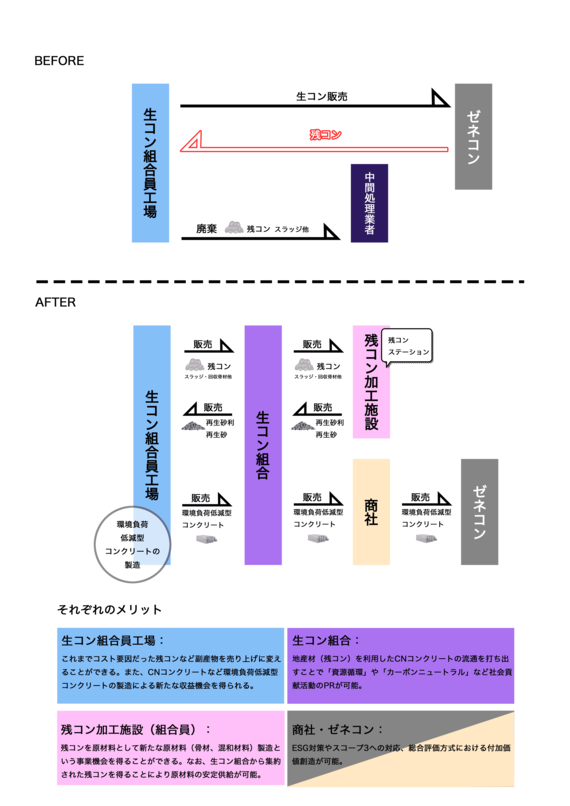

残コンステーションによる地域資源循環・脱炭素フロー

未利用資源「残コン」の高度利用を地域や組合単位で取り組むことで資源循環・脱炭素といった地域の課題を打破しつつ新たな付加価値(富)を創造する。地域や生コン組合主導の残コンステーションという提案。

Before:従来、建設現場で余剰となった生コンクリート(残コン)の大半は資源循環されることなく現地の中間処理業者らの手に委ねられあるいは最終処分場で埋め立て処分となっている。

After:一方、残コンステーションを実装した地域(生コン組合)では未利用資源として再定義され、廃棄されることなくフローチャートのように循環し、その過程で残コンやスラッジ水は「アルカリ刺激効果」を有し、CCU(Carbon Capture Utilization)材料としても脱炭素コンクリート(CNコンクリート)に貢献しうるマテリアルとして地域内で無限に循環し付加価値を生み出すことになる。