2025/02/24

特記仕様書に「残コン(廃棄物)を高度利用するレディミクストコンクリート工場を選定」スペック・インを推進します

過去にRC40の利用がほぼ強制となったように。残コンの高度利用だって強制することができるはずだ。リサイクルだけでは弱いようならカーボンニュートラルをフォースにして創造しよう資源循環が当たり前の社会。

「残コン高度利用」特記仕様書にスペック・イン

![]()

本日はオワコンの宮本さんが寝ながら夢で構想を練り上げた「残コン高度利用」の特記仕様書へのスペック・インについてご紹介しますー。。

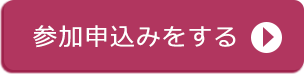

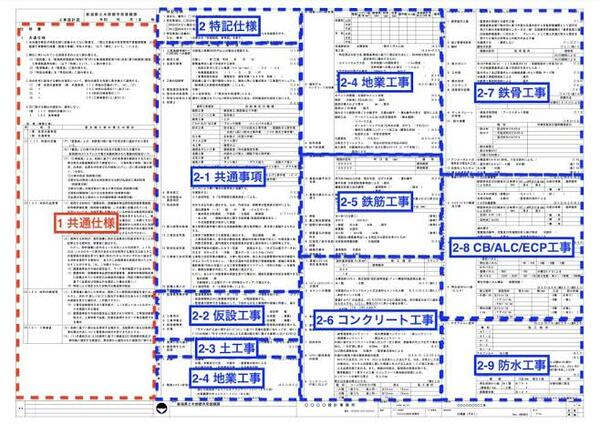

特記仕様書って何?

特記仕様書

生コン工場指定できるの?

スペック・インは可能です(ChatGPT)

はい、特記仕様書の指定事項に「残コン(廃棄物)を高度利用するレディミクストコンクリート工場を選定」と記載することは可能です。これは、環境への配慮や持続可能な建設を促進するための重要な取り組みとして捉えられます。残コンの高度利用により、廃棄物の削減や資源の再利用が図られ、エコロジーな施工が実現できます。具体的には、選定時に各工場の環境対応や技術的な能力、残コンのリサイクル方法について情報を収集し、評価基準を設けることが重要です。また、選定後の工場とのコミュニケーションを取り、品質管理や納品の過程で環境基準を遵守することも求められます。お客様が求める基準に沿った工場を選定することで、施工全体の持続可能性を高めることができるでしょう。

関連記事:「どっちを選びますか?」 ①残コン捨てて処分費請求してくる工場 ②高度利用して地域インフラに還元させる工場

「なんで真似しないんですか?」残コンst

ICC(生コンポータルが運営する生コン工場)では10年以上の歴史を数える残コンstのイニシャルコストは数万円。 ランニングコストも現在は粒状化材料(セルドロンやre-con zero evo)を用いていないため0円で残コンを由来とする骨材や微粉末(混和材)が得られる。なお、DAC(Direct Air Capture)作用により気中CO2と反応するためCCU(Carbon Capture Utilization)材料としても評価される。

残コンを規格外コンクリートとして地域インフラに還元

特記仕様書に指定事項として指定されることで地域の資源循環は促進されいたずらに廃棄されることなく主に規格外品のコンクリートとして地域のインフラに自然に還元されるようになる。ヌテコン(他、再強コンクリート、2x3コン)

| w/b 45.4% 上澄水 | s/a 44% | 1.2% | |||||||

| ヌテコン配合 | BB | BFS | W | RG S | RG G | AD | air | 合計 | |

| 容量 | ℓ | 51 | 81 | 176 | 285 | 362 | - | 45 | 1000 |

| 質量 | kg | 155 | 233 | 176 | 581 | 840 | 4.66 | - | 1985 |

※BB:高炉セメントB種、BFS:高炉スラグ微粉末、W:スラッジ水または上澄水、RG:残コンを由来とした粒状化再生骨材

オワコン

オコシコン

CLSM(Controlled Low-Strength Material)

| イワモル配合 | BFS | W | RG S | AD | air | 合計 | |

| 容量 | ℓ | 17 | 250 | 733 | - | - | 1000 |

| 質量 | kg | 50 | 250 | 1488 | - | - | 1788 |

JIS A 5308 の要求を気にしなければ配合は自由に組むことができる。残コン他副産物を用いることは資源循環のみならず工場の経営すら改善する力を持っている。

口で言ってもわからなければ無理やり強引にやらせるしかねえよなあ?(※キャラクター演出上の表現です)

![]()

特記仕様書へのスペック・インを推進します(JOIS)

コンクリート実務家(コンクリートディレクター)らが相互に作用し先端コンクリートとしての規格外コンクリートの研究・開発・実装が生まれているJOIS(Japan Out-Industrial Standard)では今後「残コン(廃棄物)を高度利用するレディミクストコンクリート工場を選定」のスペック・インを推進して参ります。

JOIS

「コンクリートをもっと身近に」

生コンの規格JISにばかり目がいってたけど、そもそも使う人たちの規格であるところのJass 5とか土木学会標準示方書とかも意識していきたいよねっ。

オワッコーン‼︎

![]()

![]()

![]()

作者・宮本充也

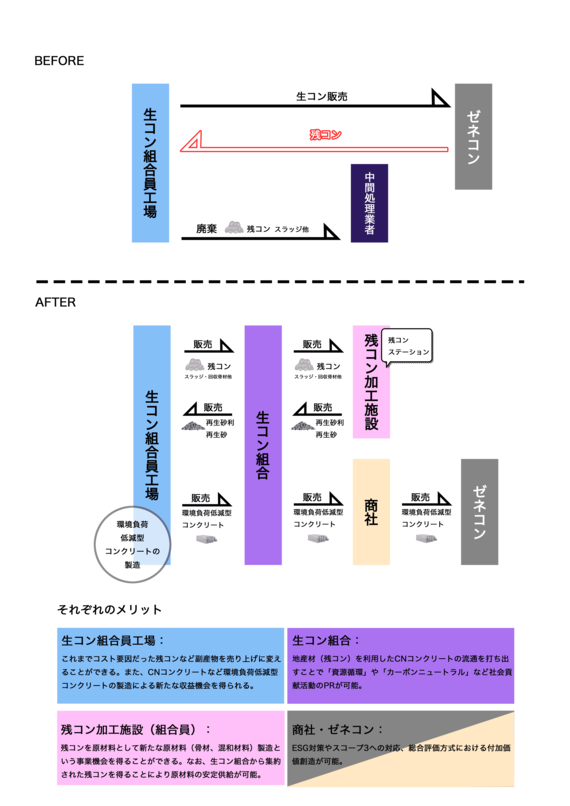

残コンステーションによる地域資源循環・脱炭素フロー

未利用資源「残コン」の高度利用を地域や組合単位で取り組むことで資源循環・脱炭素といった地域の課題を打破しつつ新たな付加価値(富)を創造する。地域や生コン組合主導の残コンステーションという提案。

Before:従来、建設現場で余剰となった生コンクリート(残コン)の大半は資源循環されることなく現地の中間処理業者らの手に委ねられあるいは最終処分場で埋め立て処分となっている。

After:一方、残コンステーションを実装した地域(生コン組合)では未利用資源として再定義され、廃棄されることなくフローチャートのように循環し、その過程で残コンやスラッジ水は「アルカリ刺激効果」を有し、CCU(Carbon Capture Utilization)材料としても脱炭素コンクリート(CNコンクリート)に貢献しうるマテリアルとして地域内で無限に循環し付加価値を生み出すことになる。