2025/02/06

粒状化材料(セルドロンやRe-con ZERO EVO)を用いずに残コンを粒状化させるメカニズム

昨日(2025/02/05)もICC地元ビッグプロジェクトのお施主さんたちをお迎えして残コンステーション視察会が開催されました。残コンは生コン工場を脅かすリスクではなく強く支えるソリューションに変貌しています。

残コンステーション見学は随時受け付けています

![]()

昨日もICC(伊豆中央コンクリート)には多くの見学者が訪れて残コンステーションのお勉強会が開かれましたー。。

残コンst視察は随時受付

昨日(2025/02/05)もとある大型プロジェクトのお施主さん向けに残コンステーション視察会が開催されました。

残コン処理設備

こちら、現場で余剰となった生コンクリートが持ち戻され脱水処理がかけられる。こちらのブロックはすべて残コンを用いて製造されたもの。以前は市販の粒状化材料(セルドロンやre-con zero evoなど)を用いて脱水処理されていたが、現在は得られた粒状化再生細骨材を用いて曝気(粒状化)をしているため初期も運用もいずれのコストもほぼ無料となっている。

セルドロンやre-con zero evoなどを用いずに粒状化させる理屈

突然ですが、卵かけご飯(TKG)に例えて粒状化メカニズムを説明したいと思います。TKGをかき混ぜるとドロドロの流動体になります。まさにその状態が残コンと仮定します。その流動体のご飯を粒状化骨材と仮定します。 さて、ドロドロのTKGにご飯をさらに追加していきます。だんだん流動性が失われて最終的にはパラパラになります、よね? つまり、残コンに粒状化細骨材などを混ぜてかき混ぜれば曝気され流動性が失われ流浄化する、ってことです(「やったことないのでわからん」というツッコミが昨日の現場見学会では多数を占めていました)。

粒状化された残コン

こちらが粒状化された残コンなれの果て。パラパラになってるので翌日価値コチに固まることはありません。

分級して粗骨材、細骨材、混和材が得られます

5mm Uの細骨材

集塵機で得られた混和材

まじりっけなしの残コン由来の原材料はすべて生コンクリートとして高度利用され地域循環しています。

JOISが新たに設定を計画している資格「コンクリートディレクター」はコンクリート実務に必要な知識を備える人材の育成を目的にしているぜっ。詳しくは近く告知があるはずだっ。

![]()

コンクリートディレクターらの交流(JOIS)

残コンに含まれる水酸化カルシウムが二酸化炭素と反応して炭酸カルシウムとして析出、白濁するデモンストレーション(Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O)。

Japan Out-Industrial Standard

コンクリートディレクターらの主体的な交流は日夜SNSや対面を通じて行われ各種先端コンクリート(規格外コンクリート)の研究・開発・実装が生まれています。

「コンクリートをもっと身近に」

対面、SNS、リモートetc情報共有の様々な手段は一方通行から双方向、そして創発的な広がりを見せているね。「伝える」「伝わる」情報発信を通してコンクリートの貢献をさらに広げていきましょうっ。

オワッコーン‼︎

![]()

![]()

![]()

作者・宮本充也

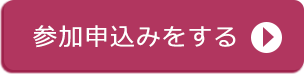

残コンステーションによる地域資源循環・脱炭素フロー

未利用資源「残コン」の高度利用を地域や組合単位で取り組むことで資源循環・脱炭素といった地域の課題を打破しつつ新たな付加価値(富)を創造する。地域や生コン組合主導の残コンステーションという提案。

Before:従来、建設現場で余剰となった生コンクリート(残コン)の大半は資源循環されることなく現地の中間処理業者らの手に委ねられあるいは最終処分場で埋め立て処分となっている。

After:一方、残コンステーションを実装した地域(生コン組合)では未利用資源として再定義され、廃棄されることなくフローチャートのように循環し、その過程で残コンやスラッジ水は「アルカリ刺激効果」を有し、CCU(Carbon Capture Utilization)材料としても脱炭素コンクリート(CNコンクリート)に貢献しうるマテリアルとして地域内で無限に循環し付加価値を生み出すことになる。